奶粉智库网讯,近日,《2020年中国规模奶牛场产业素质研究报告》发布。该报告通过对我国规模奶牛场开展问卷调研,分析我国奶牛养殖业的产业特征、产业素质现状和变化,为科研和生产提供基础数据支撑。

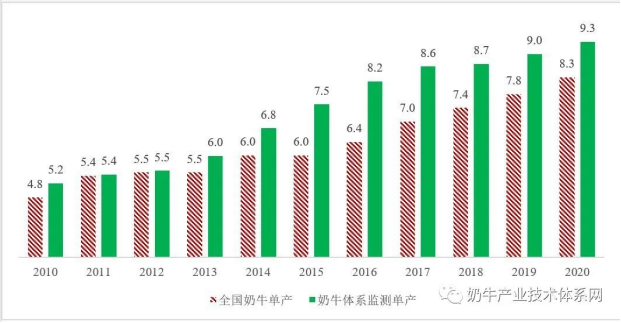

据悉,2008年以来我国规模奶牛养殖业快速发展,存栏100头以上的规模化养殖比例从2008年的19.5%提高到2020年的67%以上,而国家奶牛产业技术体系监测的示范牛场奶牛单产从2010年的5.2 t提高到2020年的9.3 t,可以说规模奶牛场已经成为我国商品化生鲜乳生产的主体力量。而《2020年中国规模奶牛场产业素质研究报告》就是为了更好的服务奶业宏观管理、技术研发和示范推广工作,寻找奶牛场提产增效的着力点。

奶牛单产情况

报告显示,2020年我国规模牛场单产9.3吨,比CLAL公布数据计算的美国成母牛单产10.7吨低了1.4吨,而2015年这一差值为2.7吨,说明我国奶牛单产水平正在快速向发达国家接近。调研饲料转化效率平均为1.31,不同规模牛场饲料效率分布为存栏1000头以下的牛场饲料转化效率为1.25、存栏1000-1999头的牛场饲料转化效率为1.30、存栏2000头以上的牛场饲料转化效率为1.39。

(图源:奶牛产业技术体系网)

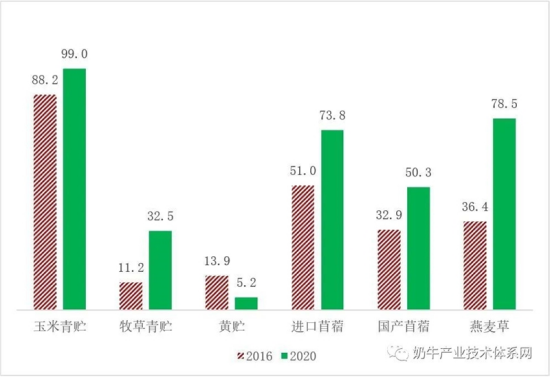

奶牛场饲料条件

近年来,我国奶牛场的粗饲料条件持续改善,使用优质粗饲料的牛场比例持续提高。2020年有99%的牛场使用全株玉米青贮,比2016年提高10个百分点以上,全株玉米青贮在规模牛场已经普及。

目前,使用苜蓿的牛场比例有较大幅度提高,使用进口苜蓿干草的牛场占比达74.3%,比2016年提高23.3个百分点,使用国产苜蓿干草和(或)苜蓿青贮的牛场比例达60.7%。国产苜蓿产业面临着国际竞争,在产量和质量上仍有提高的空间。

而使用燕麦干草的牛场比例达到78.5%,比2016年提高42.1个百分点,提高幅度最大。使用苜蓿青贮、燕麦青贮和小麦青贮等牧草青贮的牛场比例达到32.5%,比2016年提高21.3个百分点。粗饲料条件改善为我国奶牛养殖的单产和生鲜乳品质提升奠定了营养基础。

(图源:奶牛产业技术体系网)

饲喂方式和设备

调研显示,采用散栏饲养模式的牛场占比96.9%,比2016年调研数据提高8.5个百分点,比冯艳秋等2011年调研数据65.9%提高31个百分点,说明随着传统栓系牛舍的逐渐拆迁或升级,栓系饲养模式在规模牛场最终会基本消失。调研牛场中仅有1个使用传统饲喂模式,采用TMR饲喂的占比达到99.5%,接近100%,这一比例在2016年的调研中为84.2%,2007年为36.8%,说明得益于近年来TMR饲喂技术的政策支持和推广,TMR饲喂技术在我国已经普及,后续应重点关注提高TMR精准制作、颗粒度控制和营养成分快速检测等技术环节。不同样式的TMR中,固定式、自走式和牵引式分别占比45.4%、39.1%和15.5%。TMR品牌较多,其中以司达特占有率最高达到43.5%,其次是郁金香、萃欧立、库恩和捷腾等,占比在5%~9%之间。

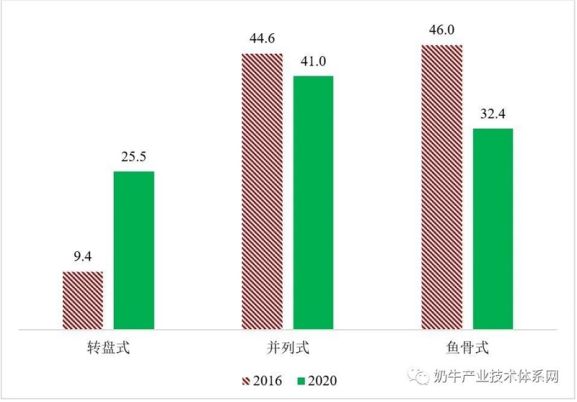

挤奶方式和设备

挤奶设备方面,奶厅式挤奶基本普及,占96.2%,比2016年提高15.4个百分点,管道式仅占3.8%。在奶厅类型中,效率最低的鱼骨式占比大幅下降,占32.4%,相较2016年下降13.5个百分点,并列式略有下降,而更为先进的转盘式奶厅占比提高16.1个百分点,达25.5%。

(图源:奶牛产业技术体系网)

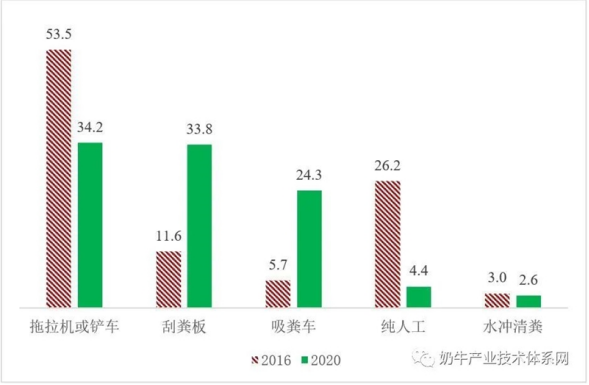

清粪和粪肥处理方式

2020年,规模牛场拖拉机或铲车清粪占比仍最高,但下降19.3个百分点到34.2%,人工清粪比例大幅下降21.8个百分点,而刮粪板和吸粪车占比大幅提升,分别达到33.8%和24.3%。随着劳动力的短缺和成本上涨,清粪设备以及饲喂设备、挤奶设备持续升级,推动了劳动效率的提高,机械代人持续推进,未来以减少人力投入、提高运营自动化为目的的机器设备以及智能化设备将持续处在高速发展的风口。

(图源:奶牛产业技术体系网)

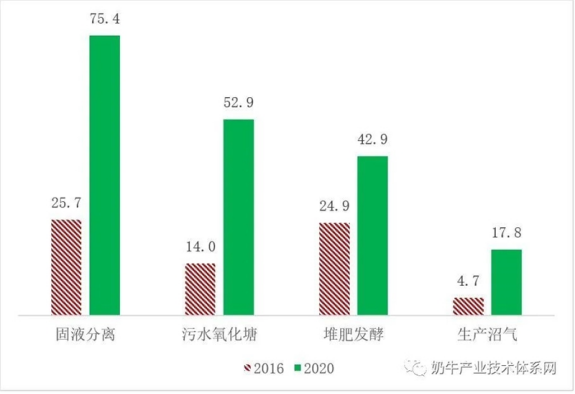

近年来,随着环保政策的严格要求和粪污处理扶持政策的实施,牛场粪污处理设施的建设配套比例大幅上升。数据显示,2020年粪污处理设施如固液分离、污水氧化塘、堆肥发酵和沼气设备配套比例大幅提高,分别达到75.4%、52.9%、42.9%和17.8%。

(图源:奶牛产业技术体系网)

福利条件

2020年84.8%的牛场配套有卧床,与2016年基本接近,卧床平均躺卧率85.1%,奶牛福利水平较高,使用发酵牛床的比例是12.6%。详细来看,卧床垫料类型以发酵牛粪占比最高,达到58.1%。稻壳或锯末占比达到36.6%,比2016年大幅提高26.0个百分点。沙子被认为是最优的垫料材料,但成本较高,2020年占比下降到30.9%。橡胶垫的比例变化不大,舒适性最差的水泥牛床占比有所下降。

(图源:奶牛产业技术体系网)

总体而言,2020年我国规模奶牛场产业素质取得较大进步,但中小奶牛场在未来的竞争中处在不利地位,需要给予更多的政策关注。